7月11日,由重庆移通学院学生处“青承狮韵”非遗实践团精心策划组织的“新华承‘狮韵’,童心铸未来”非遗美食文化节,在重庆市合川区新华社区学府中央小区成功举办。本次活动聚焦狮滩镇豆干与蚕丝面两项非遗技艺,通过沉浸式互动体验,将其独特魅力带入城市社区场景。活动吸引了数百名社区居民,特别是众多青少年儿童的积极参与,生动展现了大学生“三下乡”社会实践在服务基层、传播文化、促进非遗活态传承方面的积极探索与务实行动。

智慧赋能:大学生巧架非遗“童心桥”

本次活动的核心亮点,在于实践团如何将深奥的非遗技艺精髓,转化为儿童可感可知的趣味体验。他们以“看、学、品、玩、创”为主线,匠心设计了五大互动区,为狮滩非遗与城市童心搭建起一座理解与热爱的桥梁:

“剪上生花”拼图区:合川狮滩非遗豆干和蚕丝面的记录照片被巧妙剪碎,孩子们在拼合狮滩豆干和蚕丝面的过程中,不仅锻炼了观察力,更潜移默化地识别、记住了承载乡愁的文化符号,拼图成了理解家乡的“第一课”。

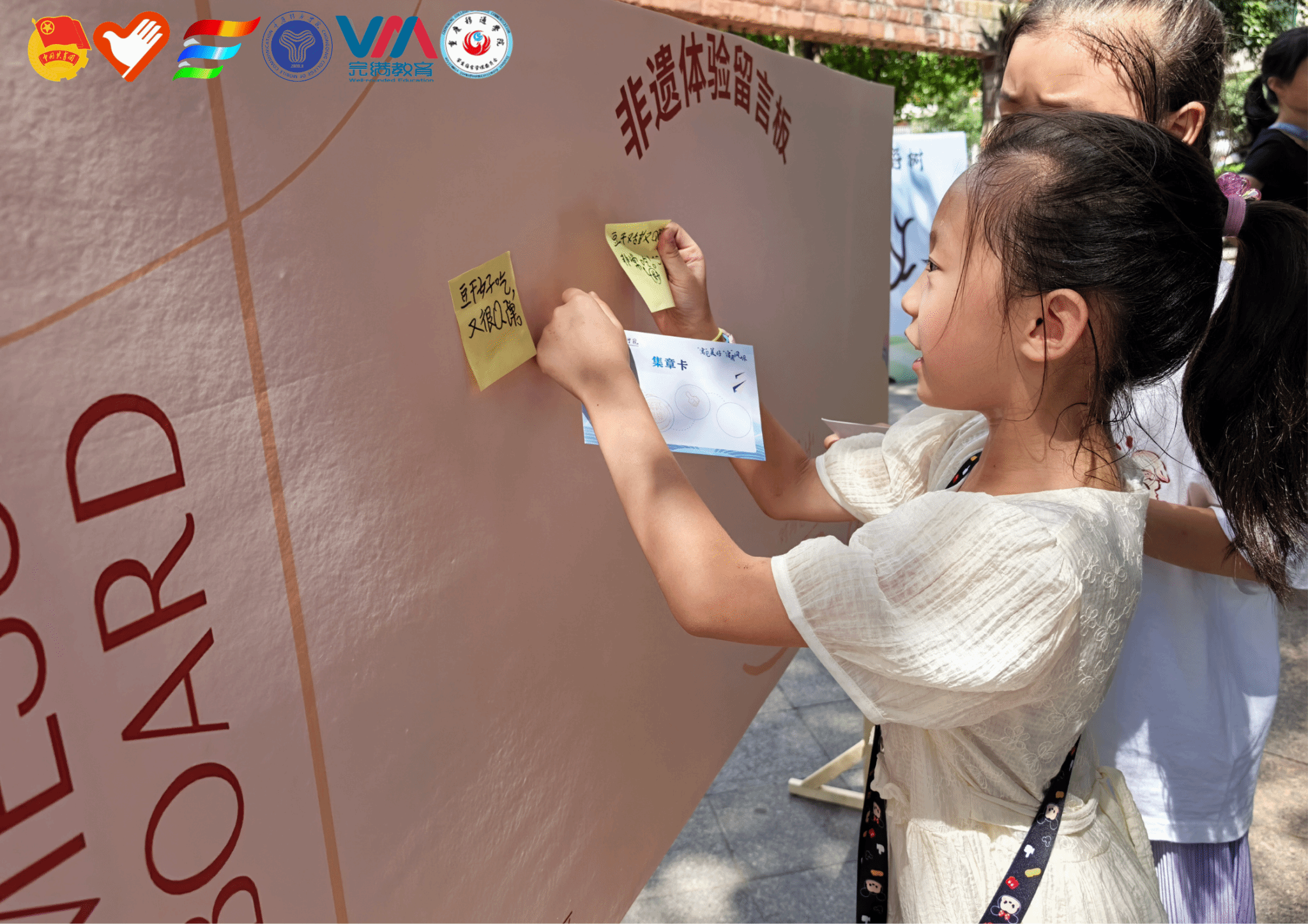

“指尖匠心”品鉴区:孩子们亲手触摸豆干的独特纹理,近距离观看细白如蚕丝的面条。品尝后,稚嫩的笔触写下“豆香浓郁”“面条筋道”的评价。“指尖”感受的是技艺,“舌尖”品味的是匠心,评价板上留下的是文化认同的初体验。

“壶中藏韵”智趣区:投壶游戏巧妙融入非遗知识问答。孩子们举起箭矢认真思考的模样,成为最动人的风景。每一次成功的投掷与回答,都是对狮滩非遗故事的一次主动探索和记忆加深。

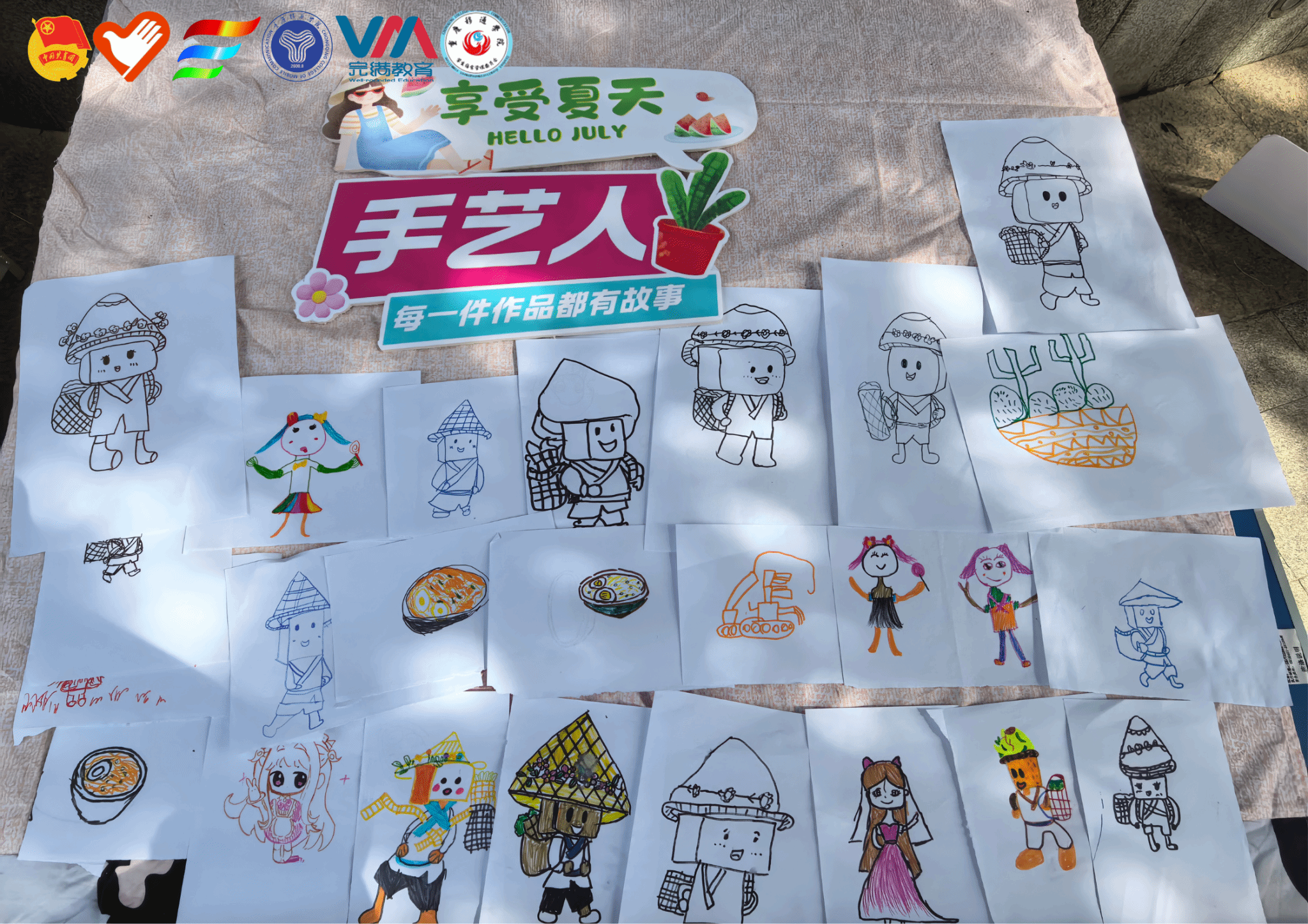

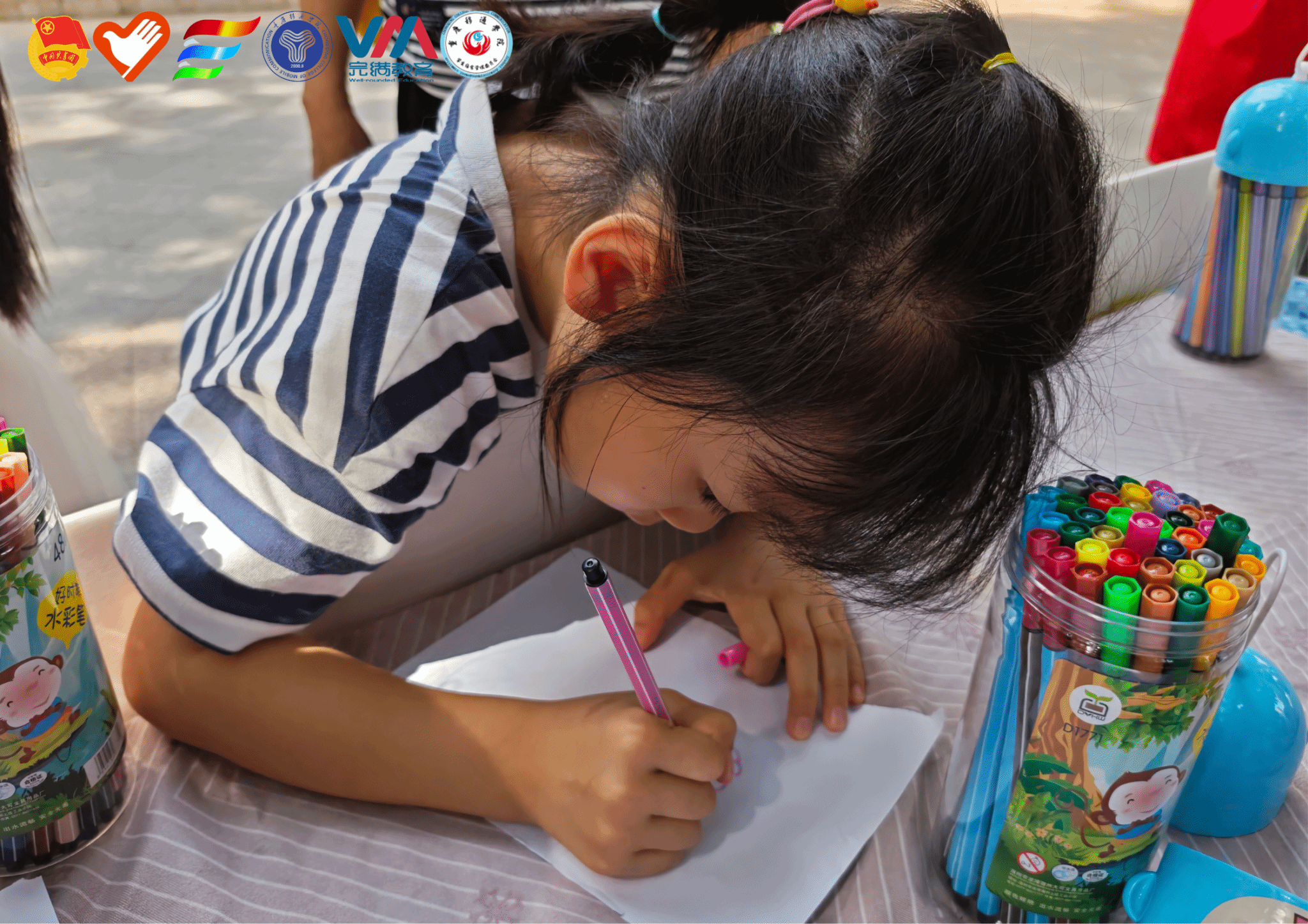

“解锁非遗脸”创意区:这里成为童真想象力的舞台。孩子们为豆干、蚕丝面设计出充满童趣的卡通形象,写下“非遗是生活的诗”等纯真感悟,挂满象征生命力的“非遗树”。这些创意不仅是成果,更是非遗文化在幼小心灵中“活”起来的生动证明,是未来传承的无限可能。

沉浸其中的居民王女士感慨:“没想到一碗豆干、一碟面条背后,藏着这么深的文化和匠心,孩子们玩得开心,学得更深刻!”

童心接力:非遗根脉的“未来注脚”

此次活动特别注重在童心中播撒文化自信的种子:拼图区里,老人握着孩子的小手,共同辨认剪纸中的狮滩地标,是乡土记忆的代际传递。智趣区中,孩子们为答对非遗知识欢呼雀跃,“家乡真棒”的自豪感油然而生。创作区旁,孩子们天马行空的画作和质朴的感悟挂满枝头,成为“非遗未来”最鲜活的注脚。

看着老人带孩子一起认识家乡,孩子们为家乡“宝贝”骄傲,这正是文化传承最动人的样子,让社区增添凝聚力。

三下乡印记:在服务与传承中成长

本次活动,是“青承狮韵”非遗实践团一堂生动的社会实践课:

文化桥梁作用凸显:大学生们发挥才智,将深奥的非遗转化为趣味体验,成功让狮滩非遗走进社区、贴近童心,有效拓宽了其传播面和影响力。活动现场产品受欢迎,印证了“文化认同”可转化为“消费认同”,为乡村产业振兴提供了新思路。

双向滋养收获成长:策划执行锻炼了实践能力;孩子们专注的眼神、纯真的创意,让成员们亲历了“活态传承”的感染力,深化了对乡土文化价值的理解。实践团成员苏勇感慨:“看到孩子们为拼好狮滩图案而专注,为设计出‘豆干超人’而雀跃,这趟实践,我们的收获远大于付出。”

根植未来:星火相传的文化薪火

当老手艺遇见童真创意,大家看到的是文化根脉的延续与创新。 这场跨越山海的“文化约会”,由大学生实践团搭建,在童心处回响,为传统文化的活态传承写下了最生动、最具希望的注脚,也让乡村振兴的文化脉络,在代际相传的星火中,愈发清晰而有力。

撰稿:刘棋、晏成瑜

指导老师:周佳艺、刘倚函