为深挖中华传统工艺的文化根脉,守护濒危非遗技艺,重庆移通学院外国语学院04132401团支部于3月26日举办“蓝韵千年,织就自然之色”扎染专题研学活动。师生以布为纸、以蓝为墨,在经纬交错间探寻国家级非物质文化遗产——扎染的千年智慧,体悟“天人共染”的东方美学哲思。

【溯源千年:从草木生灵到非遗瑰宝】

扎染之魂,始于‘天有时,地有气,材有美,工有巧’的造物法则。”活动指导教师老师从《诗经》“终朝采蓝”的古老歌谣讲起,揭开扎染作为“纺织活化石”的文明密码。通过唐代《南诏中兴画卷》中扎染服饰的复原图、宋代《岭外代答》记载的“瑶斑布”工艺,同学们穿越时空长廊感受这项始于秦汉、兴于唐宋的技艺如何以“一针一缬一春秋”的姿态,在2006年跻身首批国家级非遗名录。

【匠心解码:一布千扎藏玄机】

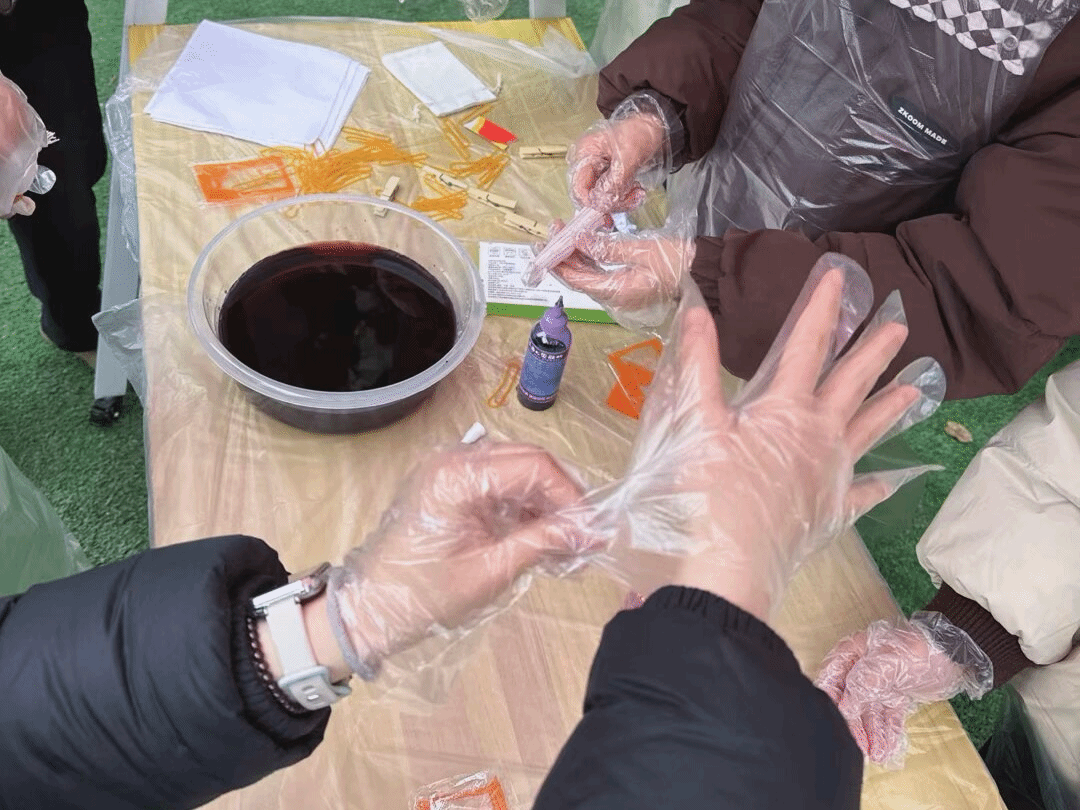

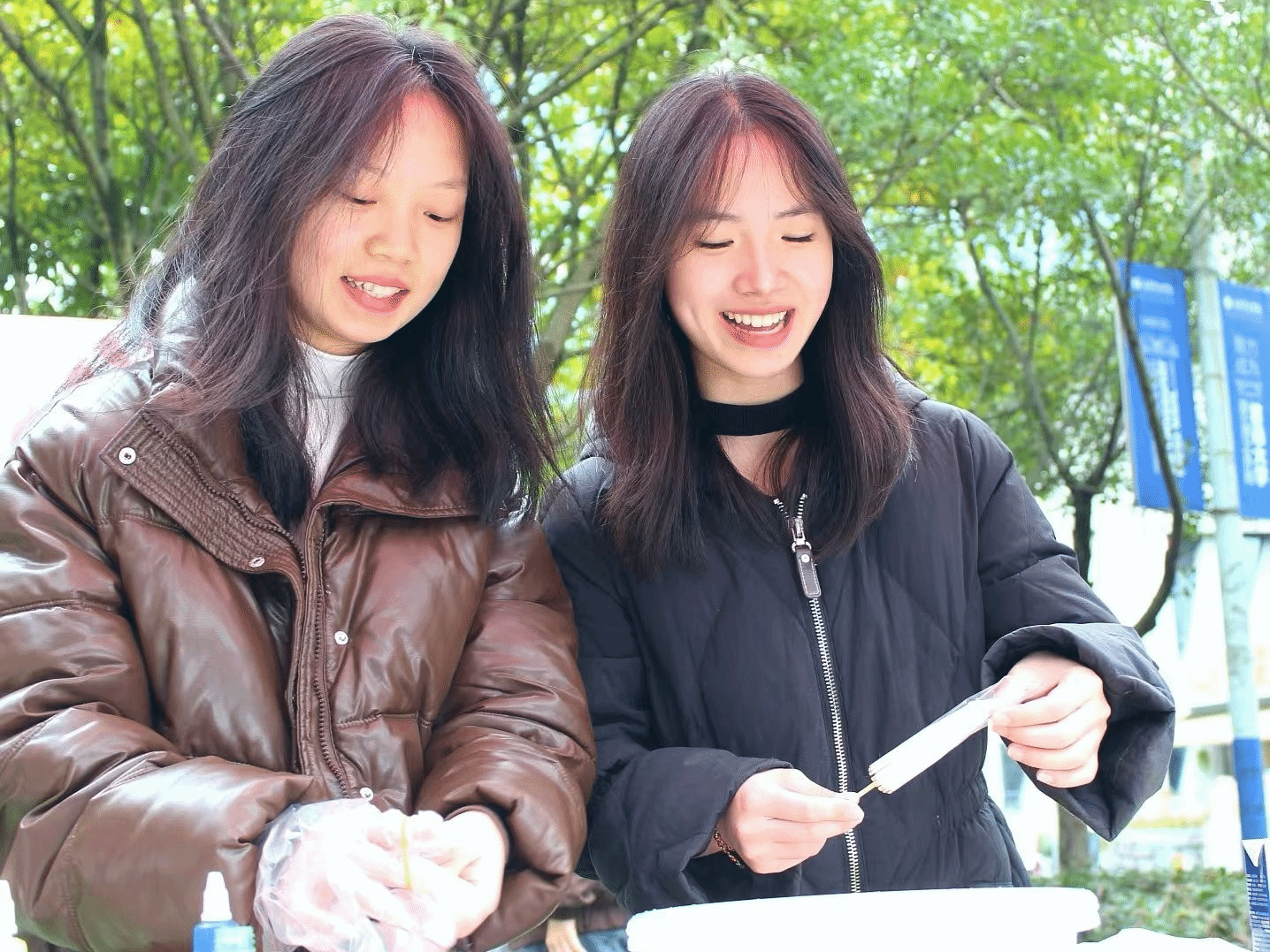

“扎染的美,就在于既有意外的惊喜,又有精心设计的巧妙,二者相互交融。”在实践环节,指导老师亲自上阵,现场演示“风车折”“鹿胎缬”“鱼子缬”这些快要失传的经典纹样扎法。同学们都安静极了,全神贯注地看着,有的用竹尺仔细量布,有的拿着针线,像在布上作画。有的同学照着大理周城白族的“卷压缝扎”四种方法一起用,还有的用黄豆、卵石当作天然的防染材料,模仿《资治通鉴》里唐代宫廷“青碧缬衣裙”那种冰裂纹的效果。染缸里,用板蓝根、蓼蓝、木蓝混合制成的古法靛水翻涌着,经过氧化,原本白白的布慢慢变出“雨过天青”“月白风清”这些好看的中国传统颜色,大家看了都忍不住赞叹。

【非遗新生:青出于蓝传薪火】

一幅幅作品宛若艺术展:鱼鳞纹流淌着洱海渔民的图腾信仰,蝴蝶纹诉说着白族“蝴碟会”的爱情传说,更有同学创新融入二十四节气元素,以扎染语言诠释“冬至阳生春又来”的时令轮回。班主任捧起一方蓝白手帕感慨:“这抹蓝穿越战国《荀子》‘青取之于蓝’的典籍,流淌过敦煌壁画飞天的飘带,如今在少年手中绽放新枝,正是文化基因的生动延续。”

【完美落幕,顺利收尾】

一幅幅扎染作品整齐排列,好似一场盛大的艺术展。鱼鳞纹带着洱海渔民对美好生活的期盼,蝴蝶纹讲述着白族“蝴蝶会”的浪漫爱情。还有同学巧妙融入二十四节气元素,用扎染描绘“冬至阳生春又来”的时节变换。指导老师轻轻捧起一方蓝白手帕,感慨道:“这蓝色历史悠久,从战国《荀子》里走来,曾出现在敦煌飞天飘带上,如今在你们手中又有了新模样,这就是文化的传承。”

最后,大家一同合影留念,定格这意义非凡的第一次活动。

撰稿:晏成瑜

图片:陈涵

(外国语学院供稿)