为响应本科教学评估,深化校园安全教育体系建设,切实提升学生应急救护能力,打造"人人敢救、人人会救"的平安校园环境,我校学生处宿舍管理中心联合外国语学院,于5月14日在六度空间-创梦空间开展第十四期急救知识与技能课程。本次活动特邀合川区蓝天救援队副队长杨航担任主讲,外国语学院师生代表共200余人参与课程,课程涵盖心肺复苏术(CPR)、AED设备操作及气道异物梗阻解除术三大核心急救技能。

理论筑基:解锁生命的“黄金密码”

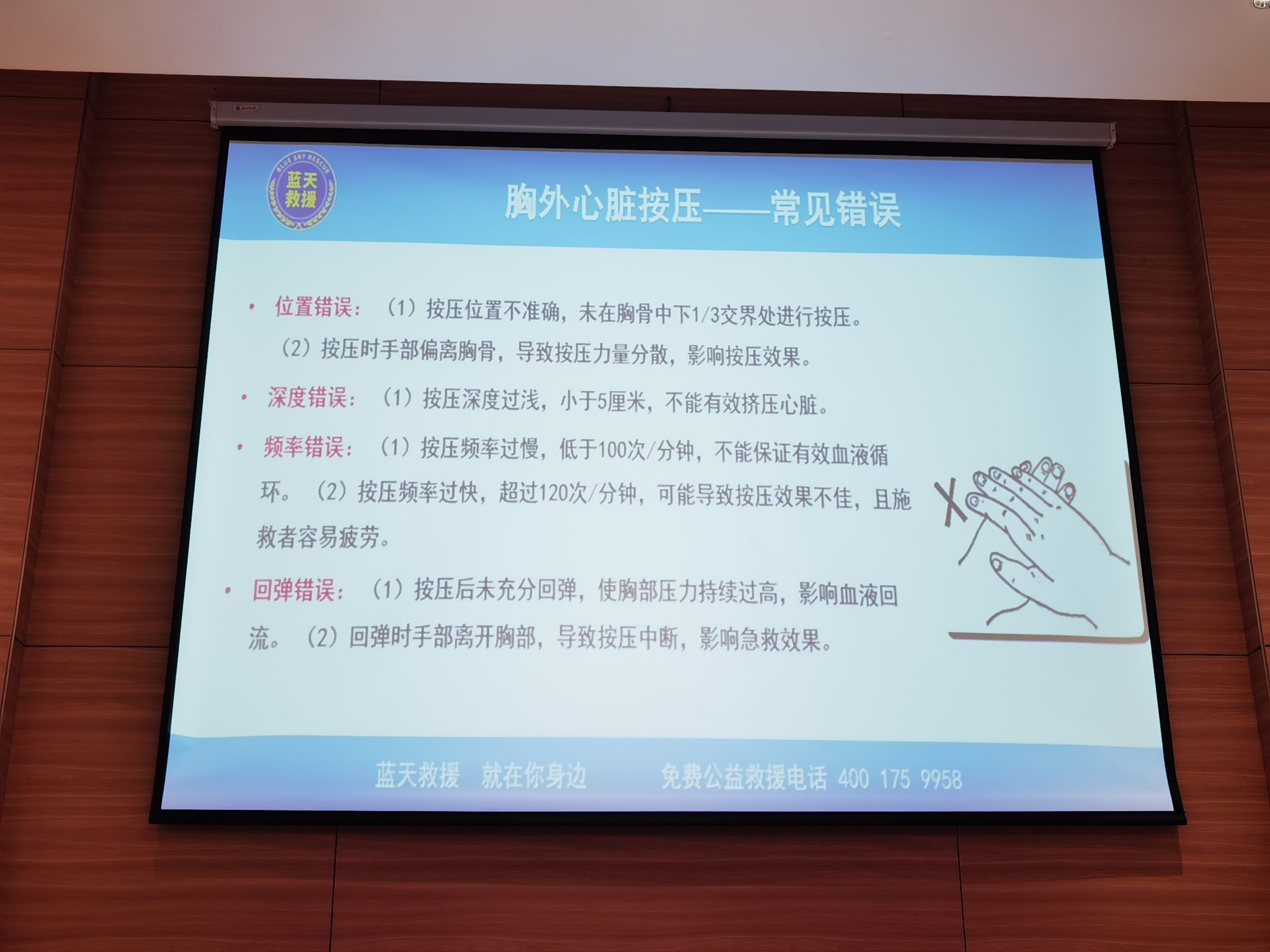

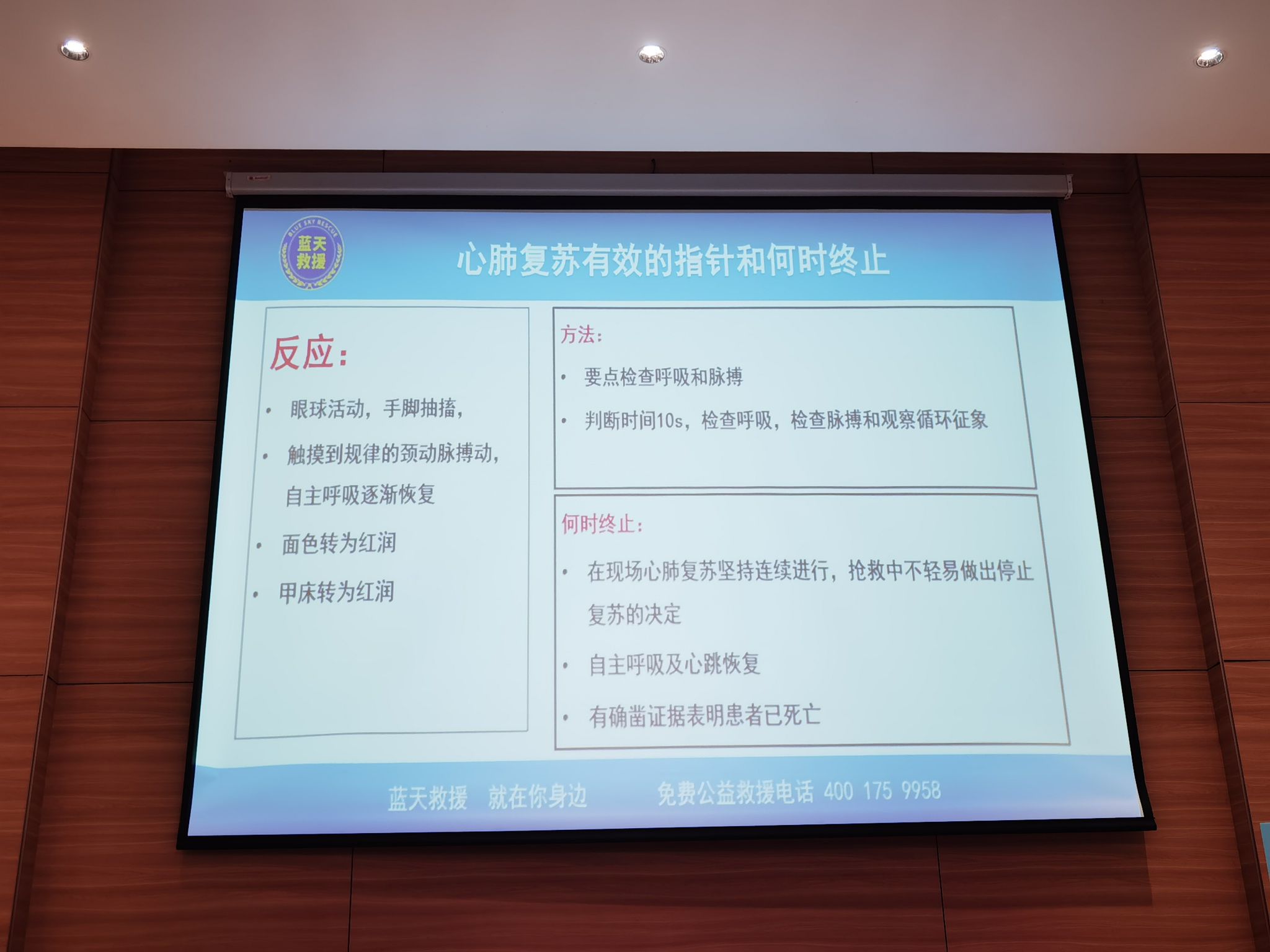

课程伊始,杨航老师以今年春季高考时期,一考生因抢救同学而延误首堂考试这一真实救援事件切入,强调"黄金4分钟"在心脏骤停抢救中的决定性作用,以及科普法律上对施救者的保护。"正确实施心肺复苏配合AED使用,能将患者生存率提升至50%以上。"通过多媒体课件,杨老师系统讲解、演示了CPR操作全流程,从环境评估、意识判断到按压深度、按压技巧、频率控制,再到人工呼吸与AED电极片贴放位置。在气道异物梗阻环节,杨航老师现场模仿"V"型手势即梗阻发生时的身体特征,结合被救者的年龄、体型,讲解施救者的站位技巧。通过“剪刀、石头、布”三步定位法,生动诠释海姆立克急救法的发力原理,强调婴幼儿与成人急救手法的差异,并创新性引入课桌椅等校园常见物品作为应急施救工具。

实战淬炼:构筑生命救援"第二课堂

理论讲解后,参训师生分组进入实操环节。蓝天救援队通过心肺复苏模拟人、海姆立克训练背心及AED教学设备,构建沉浸式急救场景。搭建起运动场猝死、教室心脏骤停、食堂异物梗阻等三大校园高频急救场景,全面检验学员的应变能力。在"评估现场安全—判断意识呼吸—启动应急系统—实施高质量CPR—AED介入"全流程演练中,一对一逐项纠正按压手势、人工呼吸角度等细节。在“运动场急救区”,学员需模拟发现倒地无反应的“患者”,迅速完成环境安全评估、意识判断、呼救报警等流程。救援队员重点指导胸外按压的标准化操作:“按压深度必须达到5-6厘米,掌根始终贴紧胸壁,肩肘腕成直线发力。”参与实操的学生在连续2分钟高强度按压后坦言:“看似简单的动作,实际对体力和专注力都是巨大考验。”

本次课程是学生处宿舍管理中心深化推进“校园公寓突发安全事件应急急救能力提升计划”的重要一环,通过“理论+场景化实训”模式,将安全教育从“普适性宣讲”升级为“精准化赋能”。未来,学校将持续推进急救技能全覆盖工程,逐步实现“每层楼有急救员、每栋楼有AED设备”的安全网络,让急救知识成为移通学子的“第二专业”,以扎实行动筑牢校园安全屏障,为构建平安社会贡献高校担当。

学生处宿舍管理中心